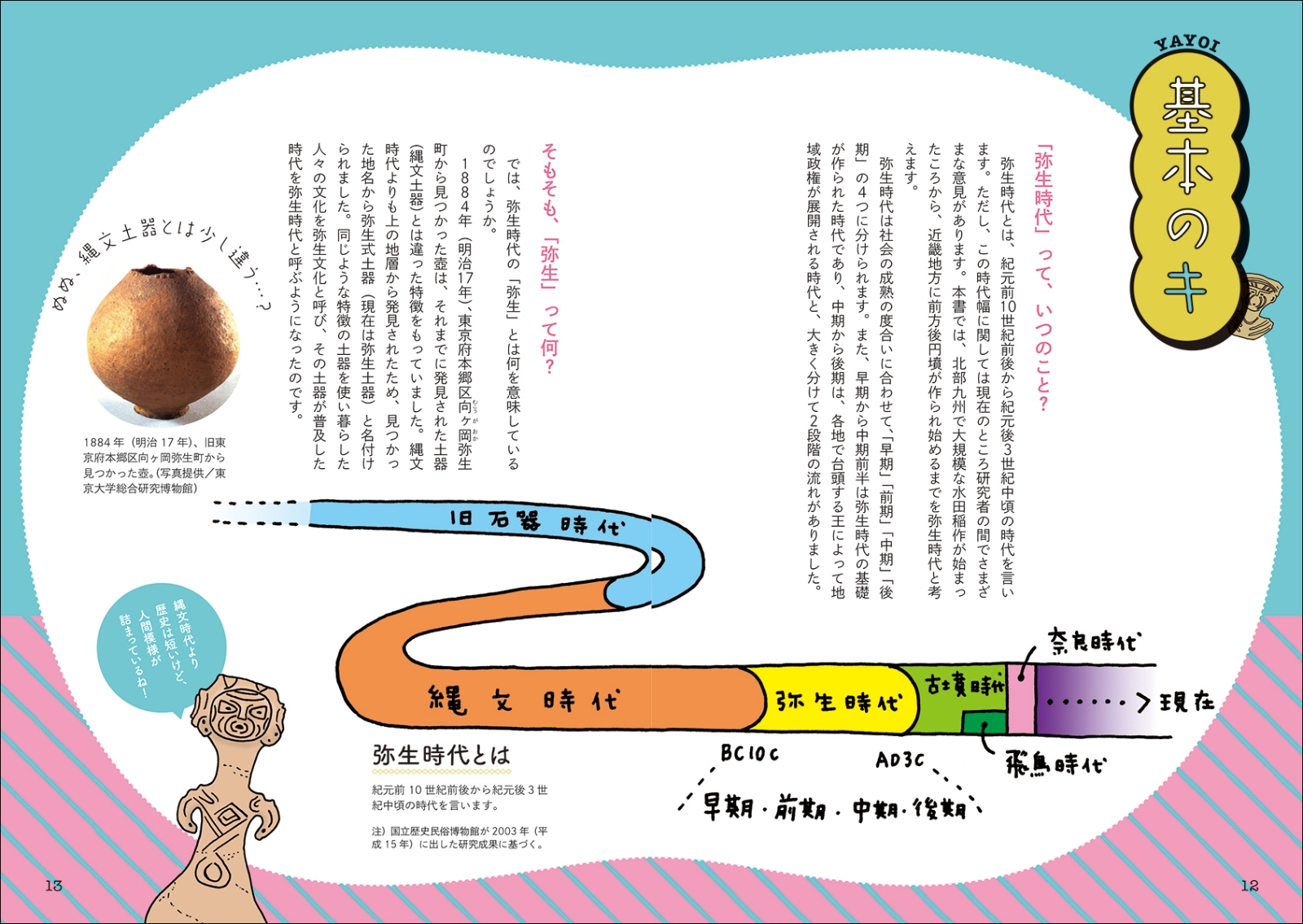

た 鎌倉時代 大紋だいもんをつけた武士 平安時代 烏帽子太刀をつけた白拍子 古墳時代 短甲をつけた武将 奈良時代 頂巾・比礼をつけた歌垣の女 平安時代 附けものをつけた水干を写真下のものは「はすくち」といい、これをジョウロの先端に付けることで、植物に優しい水圧で水を与えることができます。 剣先スコップ 角スコップと違い、硬い土を掘り起こし、持ち上げることに特化しています。 園芸シャベル 片手用のシャベル。 野菜を植える時など小さい穴掘りに使います。 写真のように物差しが付いている物もあります。 平鍬歴史 人類が 道具 を使い始めたのは0万年前といわれているが当初は石をそのまま使っていた 。 その後、石の一端を破砕すると鋭利な部分が現れることがわかり 刃物 として利用されるようになった 。 最初の打製石器である 礫器 (チョッパー)は非対称で不定形だった 。 しかし140万年前頃には石の周囲全体を加工して対称形に整えた石器が現れている 。 打製

だって大変なんでしょ 縄文人がなかなか稲作をはじめない件 和樂web 日本文化の入り口マガジン

イラスト 縄文 時代 道具 名前

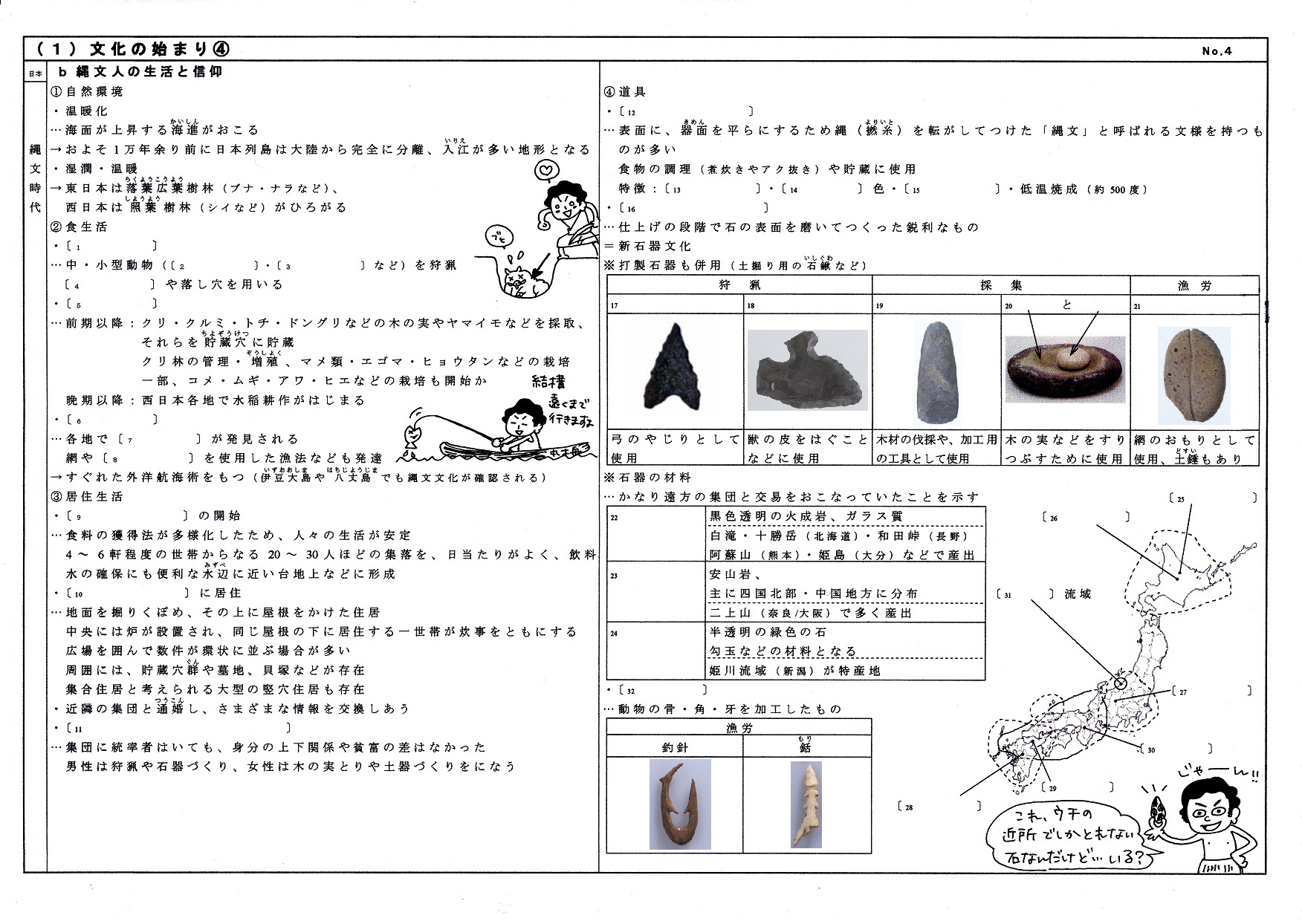

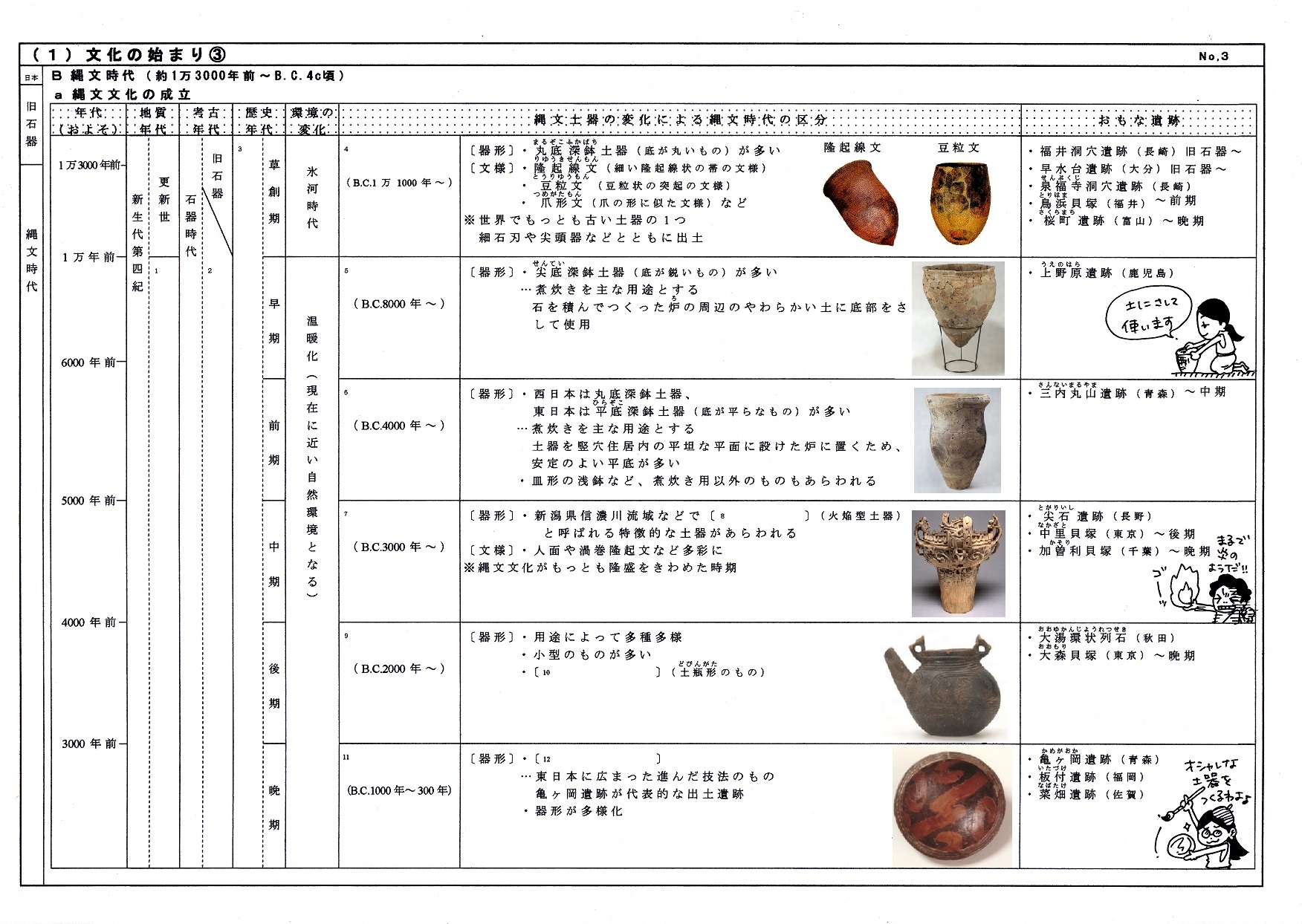

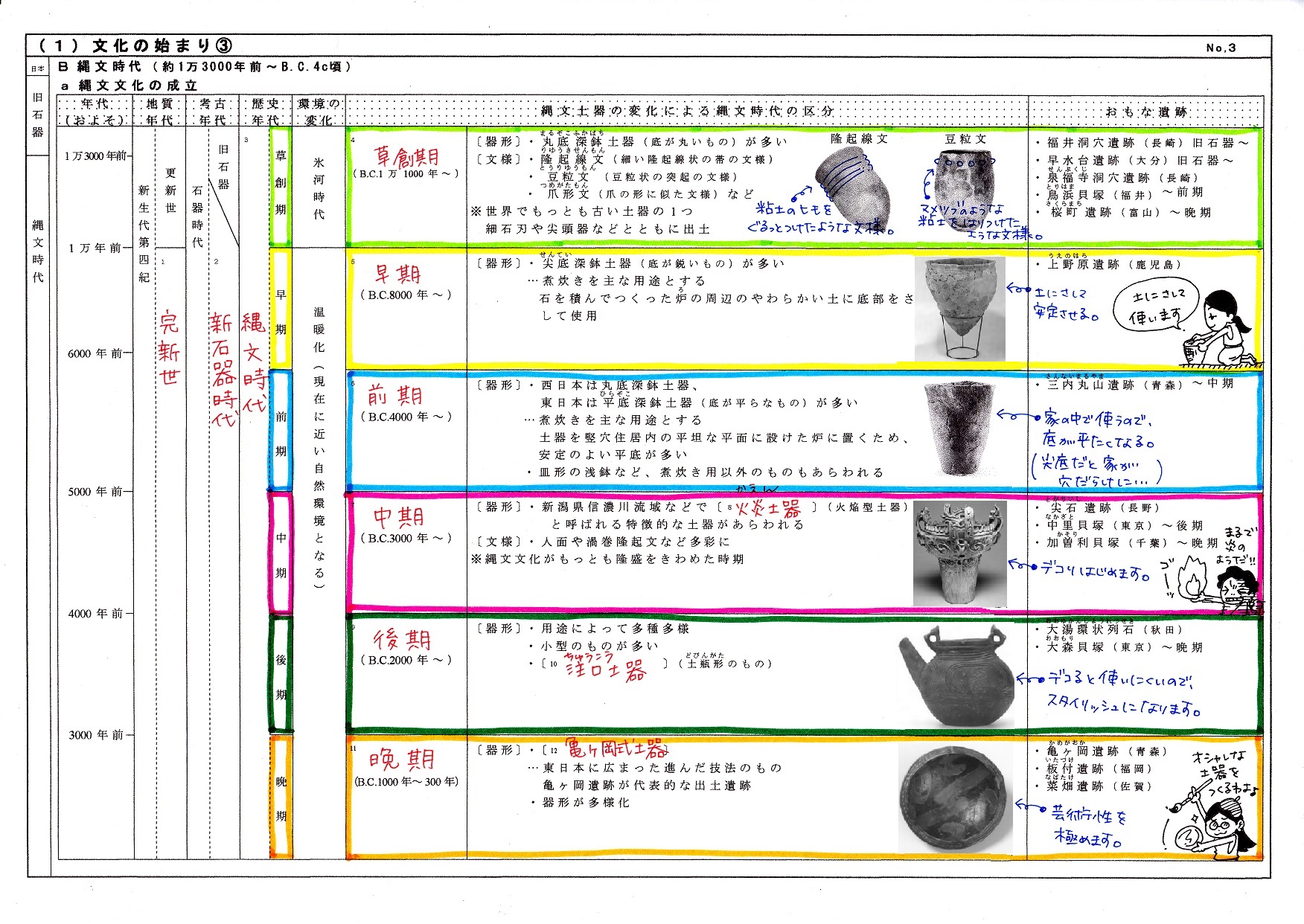

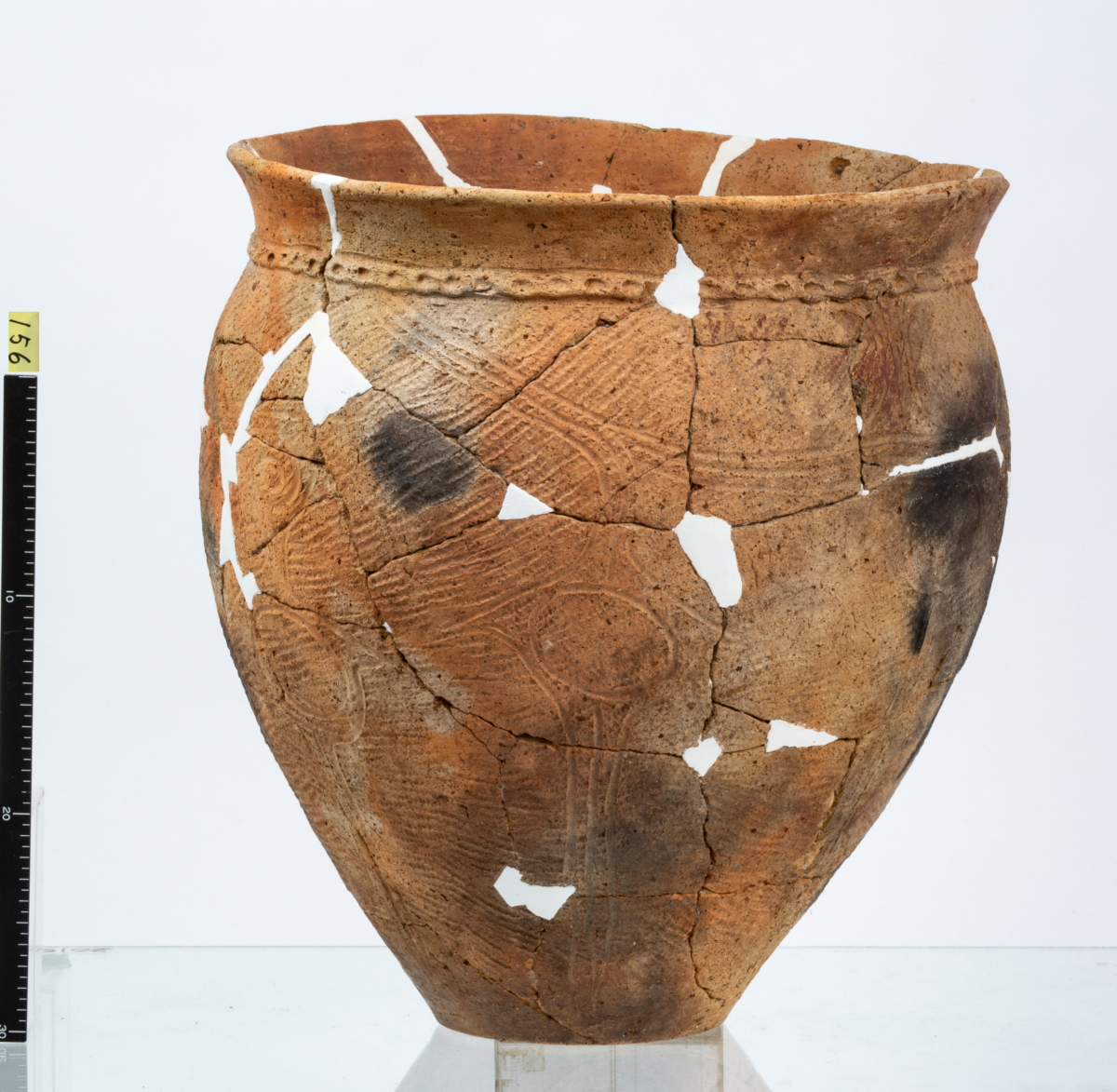

イラスト 縄文 時代 道具 名前-縄文時代の道具 まだ金属の使われていない縄文時代、道具の素材には石、動物の骨や角、木などが使われていました。 これらのうち木で作られた道具(木器、木製品)は腐って失われ、骨や角で作られた道具(骨角器)も貝塚など保存に適した条件の遺跡を除いては、土中で溶けて失われてしまいます。 縄文時代の道具として普遍的に遺跡から発見されるのが石で北の縄文 じょうもんキッズ_縄文人道具(土器) は、土器が作られていることです。 土器を使うことで 煮炊 ができるようになり、食生活が安定するようになりました。 土器の発明は人類にとって大きな発明の一つと言えます。 日常 をするための特別な土器も作られていました。 土器の形や文様は、時代や 地域 になっています。

イラストで学ぶ楽しい日本史 So Netブログ

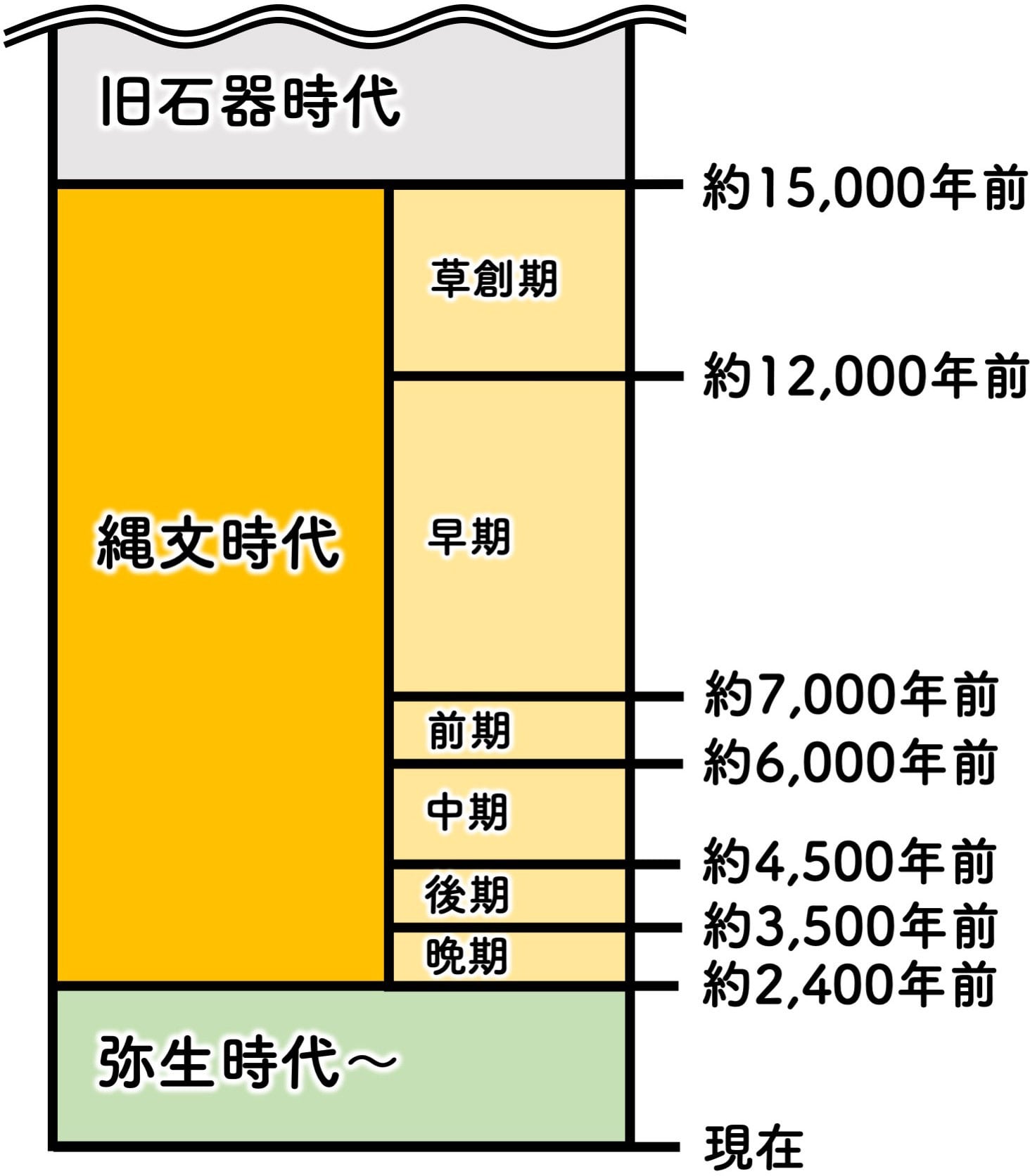

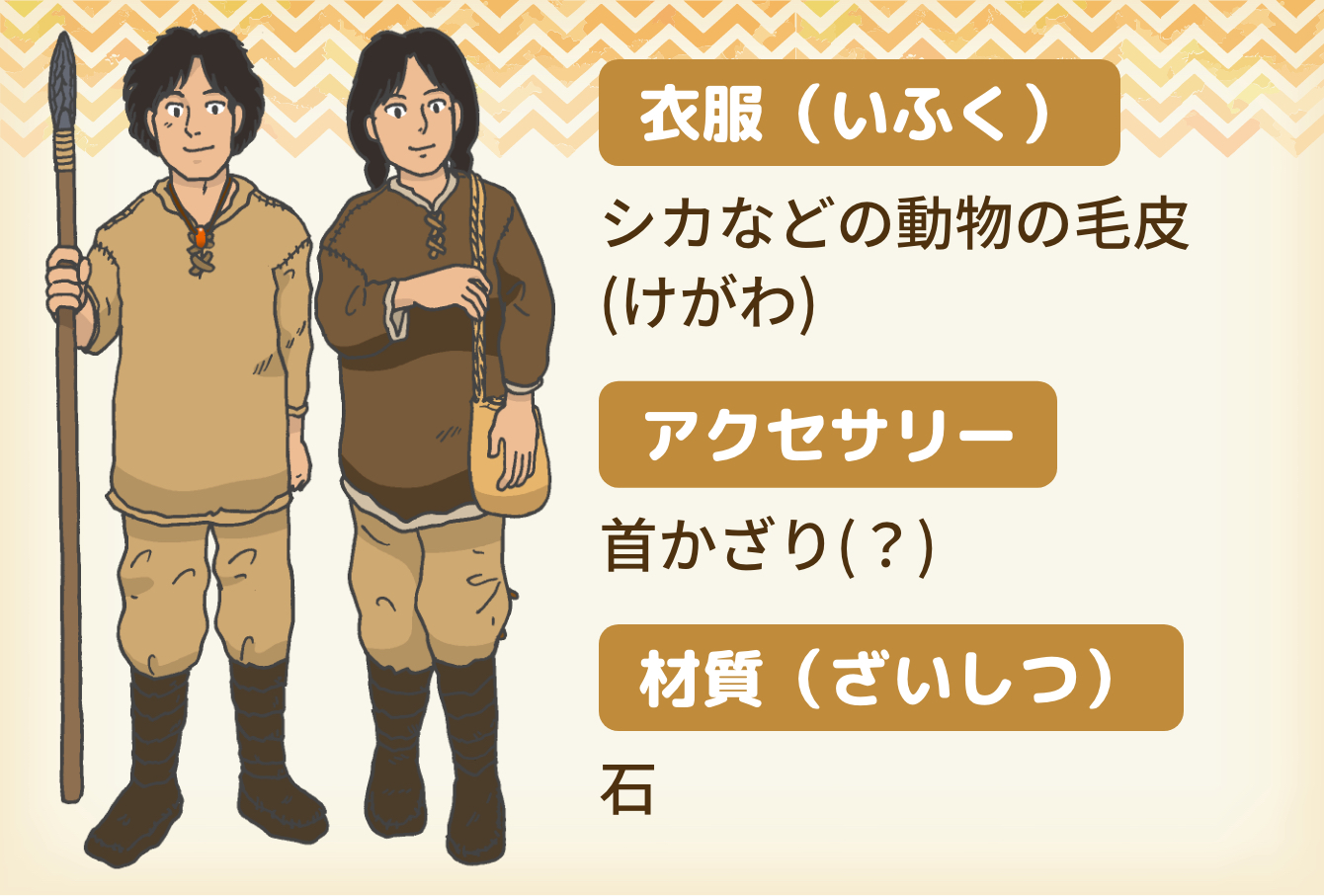

で Soko さんのボード「石器時代」を見てみましょう。。「石器時代, 古代アート, 縄文時代」のアイデアをもっと見てみましょう。縄文 人 縄文 時代 服装 イラスト縄文や弥生や石器時代の服は夏場は涼しいのでしょうか 気温 今回は衣服の歴史について日本の歴史を紹介します 日本人の文化の歴史の内で一番古い時代といわれる無土器時代の衣服の様子はまだ資料縄 文時代とは、今から約12,000年前~2,000年前の1万年間、日本に栄えた文化です。 明治10年にアメリカのエドワード・モースという人が、東京の大森 貝塚 の文様がつけられていることから縄文式土器と命名しました。 これが「縄文時代」という名前の由来です。 縄文時代は、古い方から 草創 の6時期に区分されます。 になりました。 また、縄文時代になると

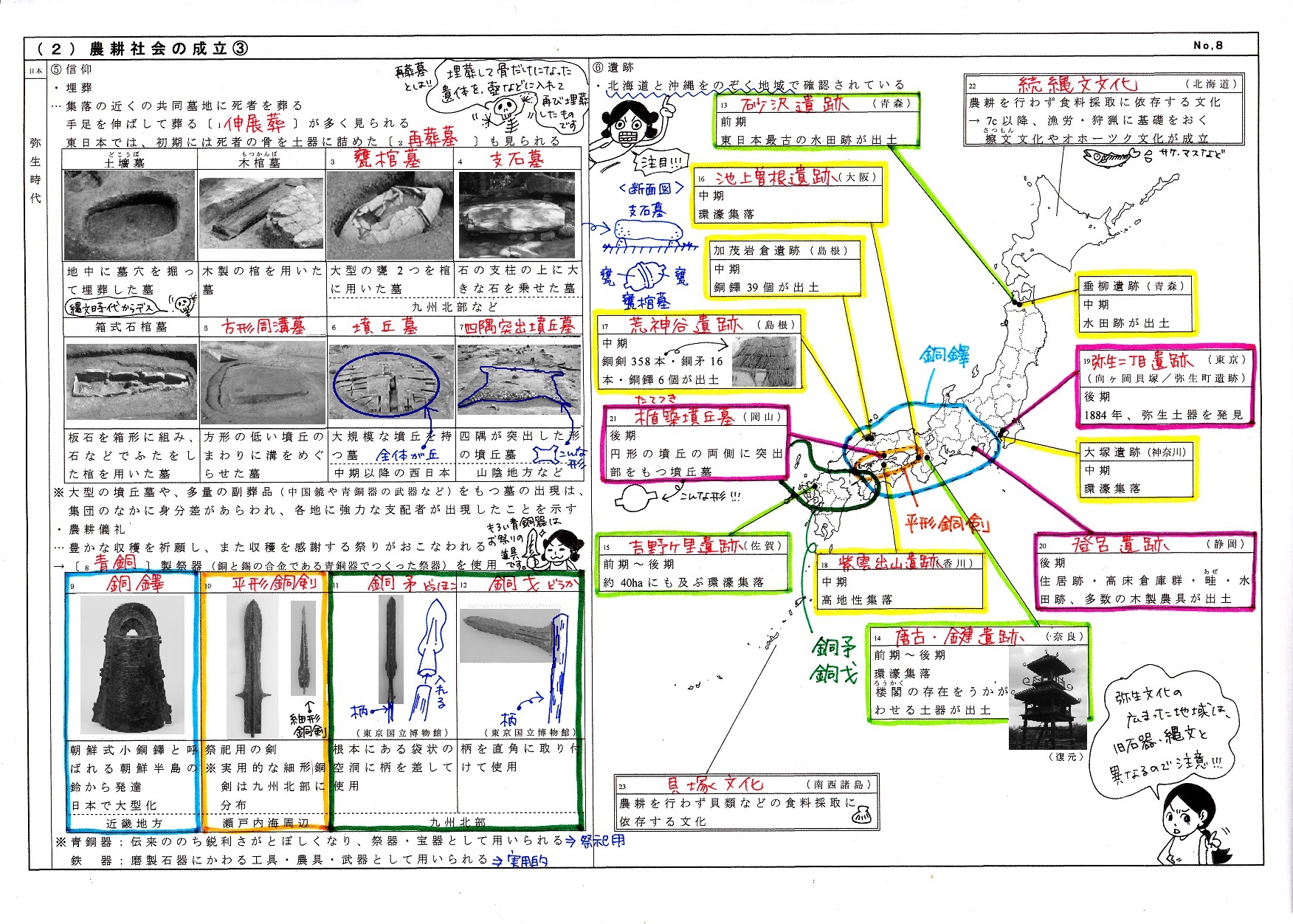

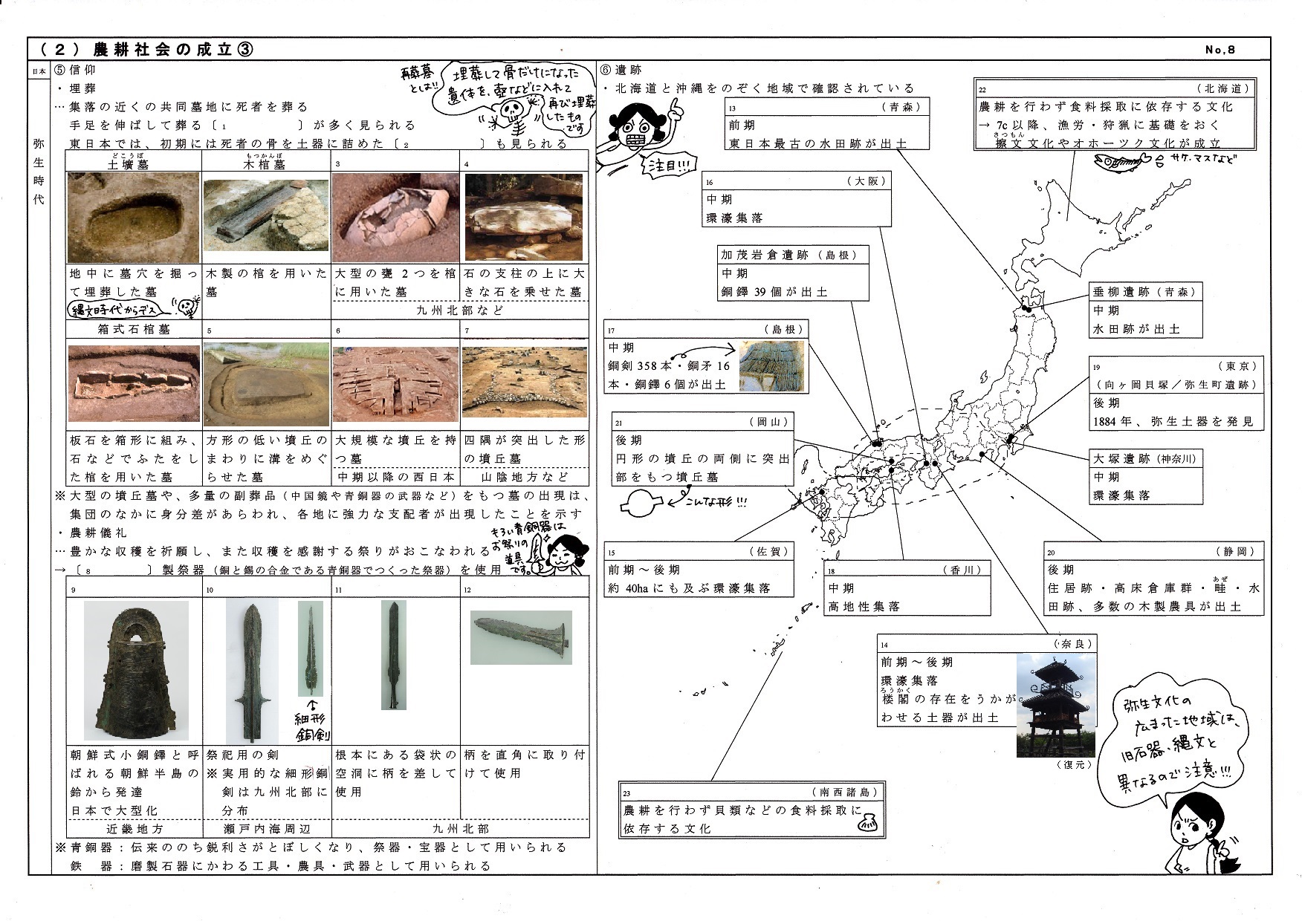

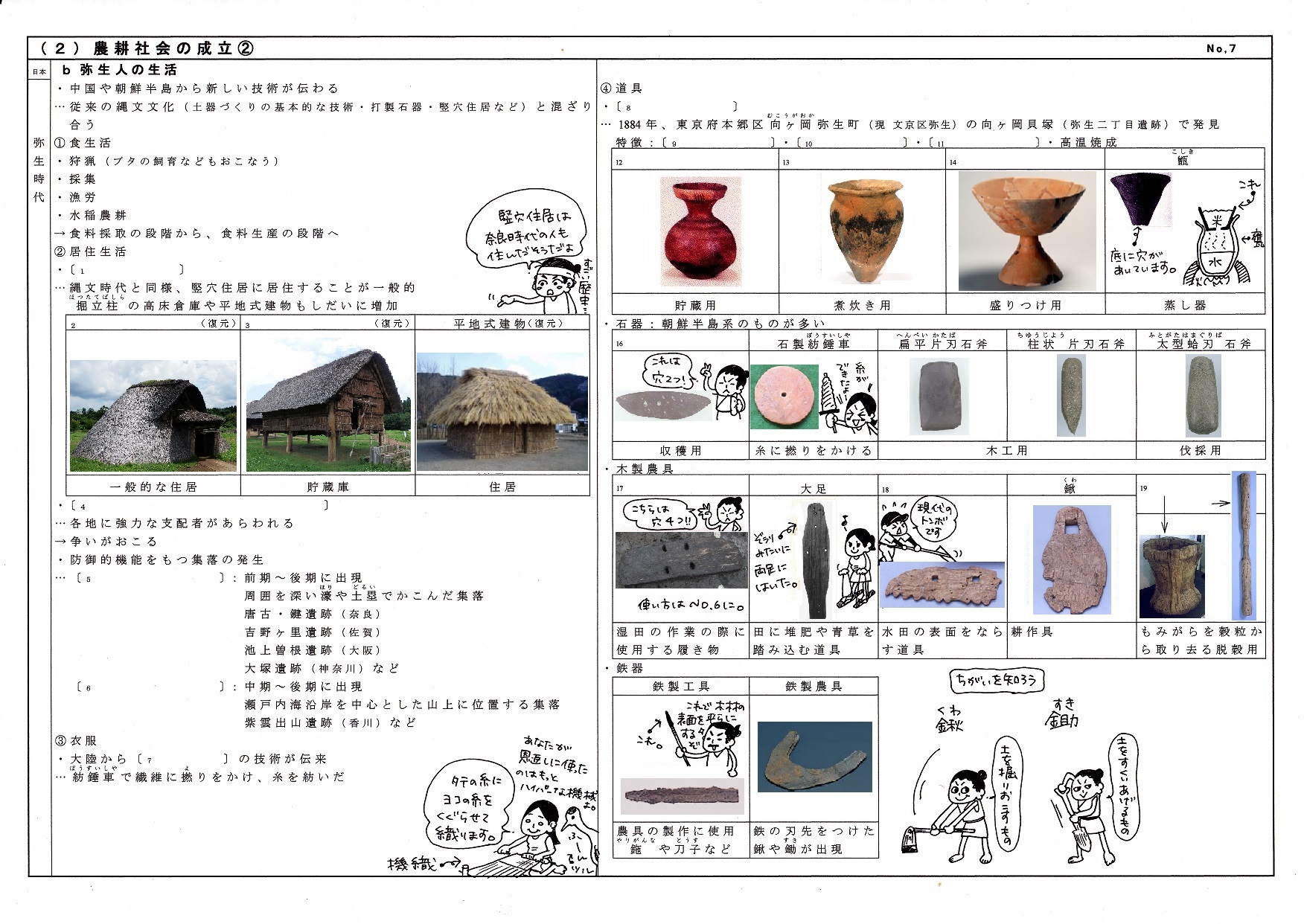

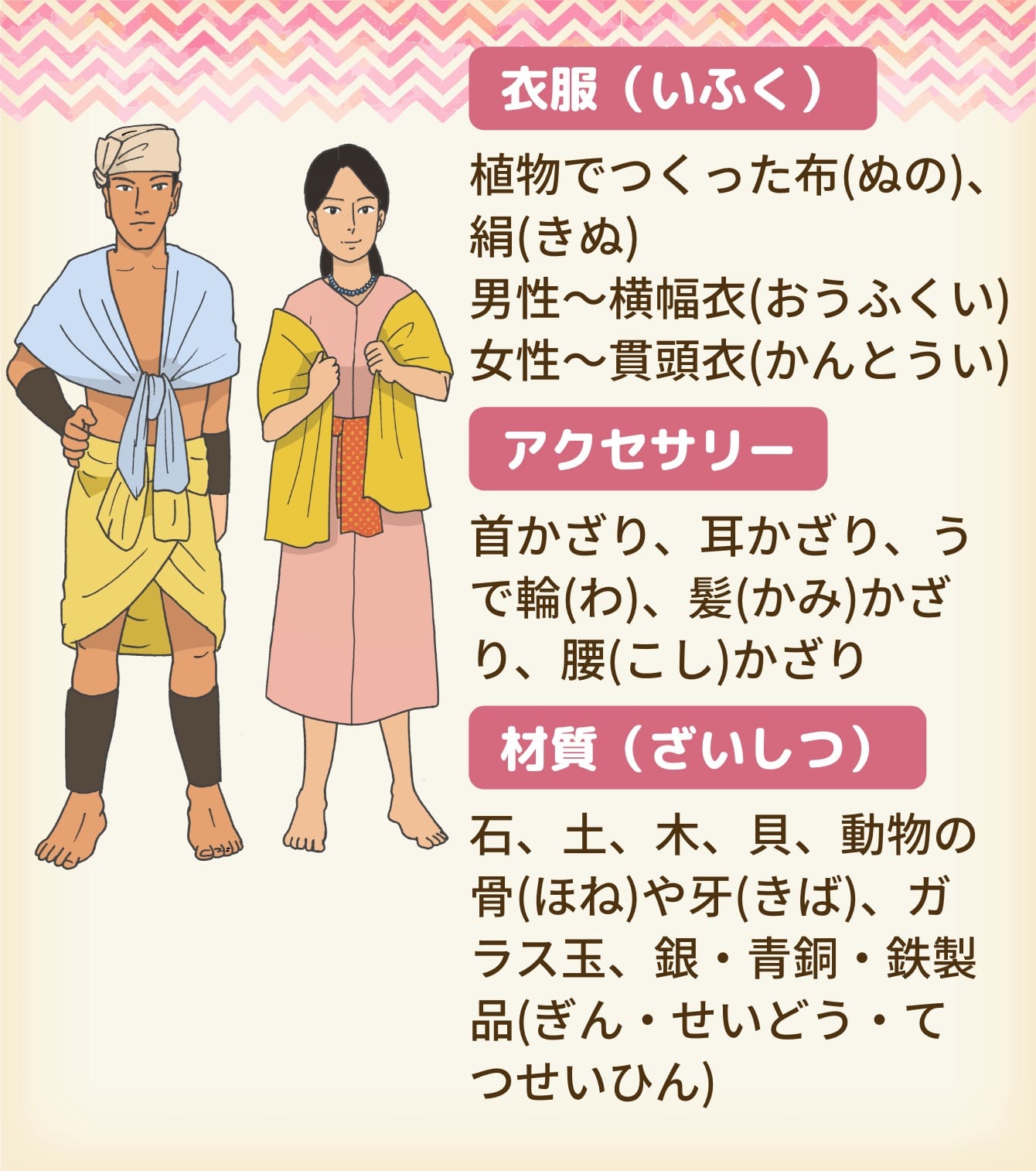

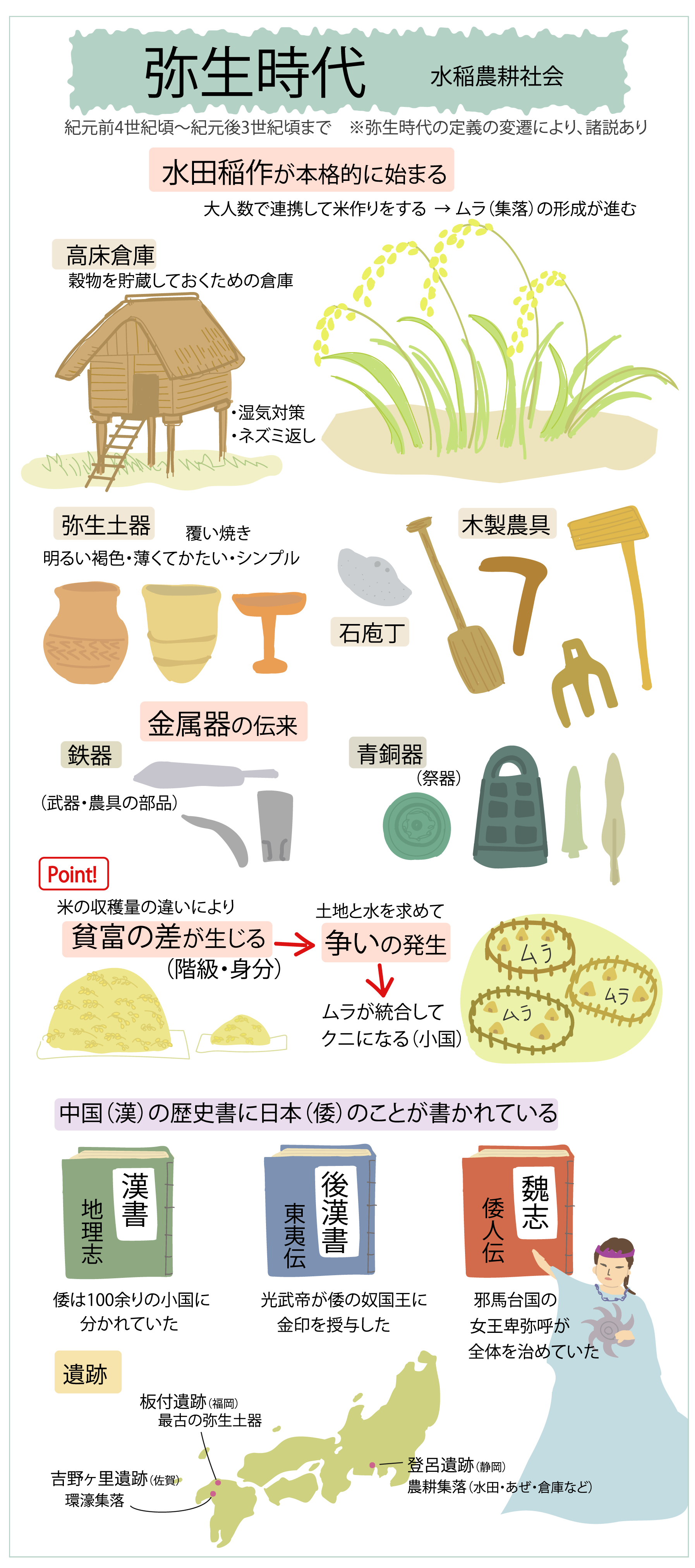

米作りなどに使う道具を見てみましょう。 時代 弥生時代 遺跡 東船 年 組 名前 ひがしふね 遺跡(隠岐の島町) 弥生時代のくらし ~米を作る生活~ 中国大陸や朝鮮半島から米作りが伝わると、人々の生活は縄文時代の狩猟採集の生活から、稲縄文時代の装身具 頭部の装身具 額(髪)飾・笄・簪・櫛・耳飾・仮面 頸・胸部の装身具 垂飾・頸飾 腕部の装身具 腕輪・指環 腰・足部の装身具 腰飾・足輪 (晩期 宮城県田柄・里浜貝塚 東北歴史資料館) こしかざり あし わ うで わ ゆび わ たれかざり くびかざり 日本の織物の歴史がいつはじまったのか、実は未だにはっきりとはわかっていないのです。 ただ、縄文時代後期から弥生時代にかけての遺跡から 機織 はたおり 道具が見つかっていることや、弥生時代の遺跡から当時の織物が発掘されていることから、それ以前にはすでに織物が存在して

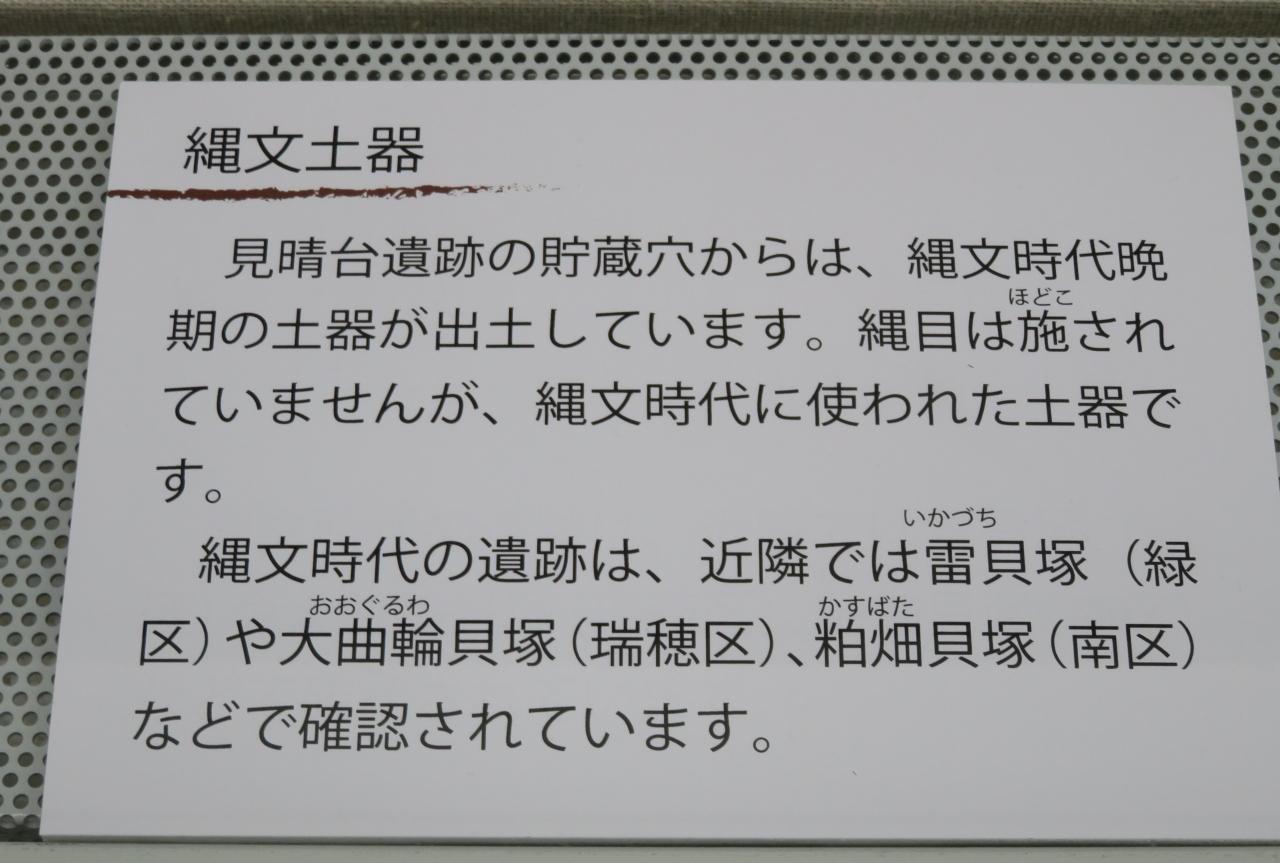

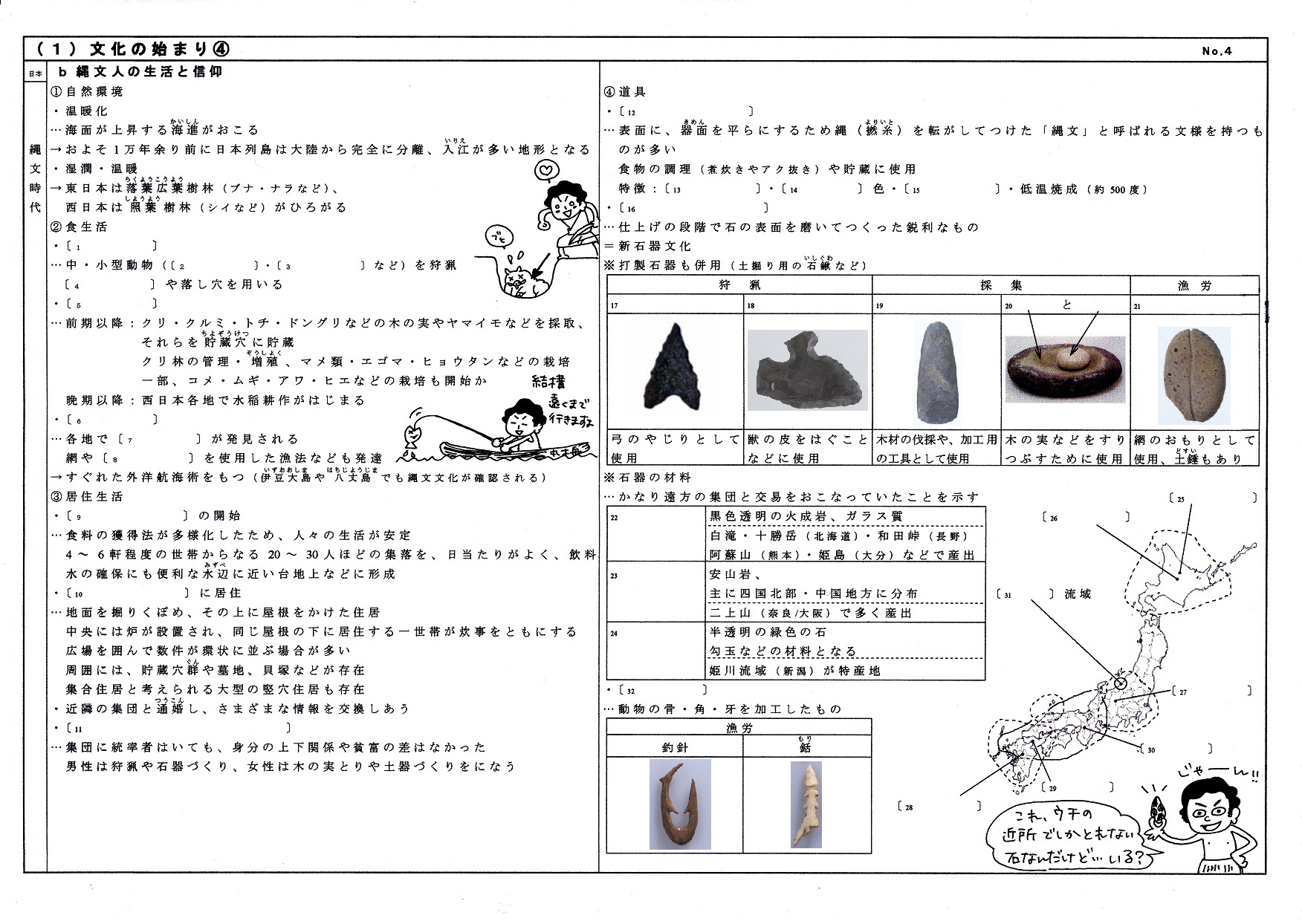

縄文時代 道具 イラスト 縄文時代 道具 イラスト〒 札幌市中央区北3条西6丁目 法人番号 電話番号 (大代表) 直通電話(ダイヤルイン)はこちら 一般的な業務時間 8時45分~17時30分 (土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)旧石器時代のロイヤリティ北の縄文 縄文の生活文化:縄文人の道具 縄 文時代の狩猟では弓矢や槍が多用されていました。 どちらも先端部分は石を使って鋭利に作られています。 槍は弓矢よりも殺傷能力が高いので大型動物用だったと思われます。 川 や海では、網(魚網)を使った漁をしていました。 網の先端には石で作ったオモリ( 石錘 )が使われました。 銛 の先端部分(銛先縄文土器 縄文土器とは →縄文時代に使用された土の器のこと。 →日本最古の縄文土器は約1万6000年前のものとされている。(青森県大平山元遺跡出土) 縄文土器の文様は何種類あるでしょうか? →数百種類あるといわれています。

縄文 弥生 古墳時代をイラストで解説 図解で学ぶ日本史 Novita 勉強法

イラストで学ぶ楽しい日本史

縄文人はこんな服をきていた. 縄文人のきていた服は,土の中でくさってしまったために,実物を見ることは今ではできません.考古学者は土偶(どぐう=土で作った人形)や,土器のもよう,あるいは縄文時代のあとの時代の人々の服装から,縄文時代の人々の服装(ふくそう)をそうぞうしています. 目次 秋冬の服装 春夏の服装 服のげんりょうから「布」を 「縄文」の名前は、人々がこの時代につくった縄目(なわめ)文様の土器に由来している。 (出典青森県HP 連載企画縄文遊久学©青森県庁 ) 粘土に鉱物などを混ぜた土で形をつくって、文様をつけた後、800~1000℃の低温で野焼(のやき)する。北の縄文 じょうもんキッズ_縄文人道具(骨角器) と言います。 石でけずったり、こすったりして、 銛 、ヘラなどが作られています。 などのアクセサリーも作られました。

1

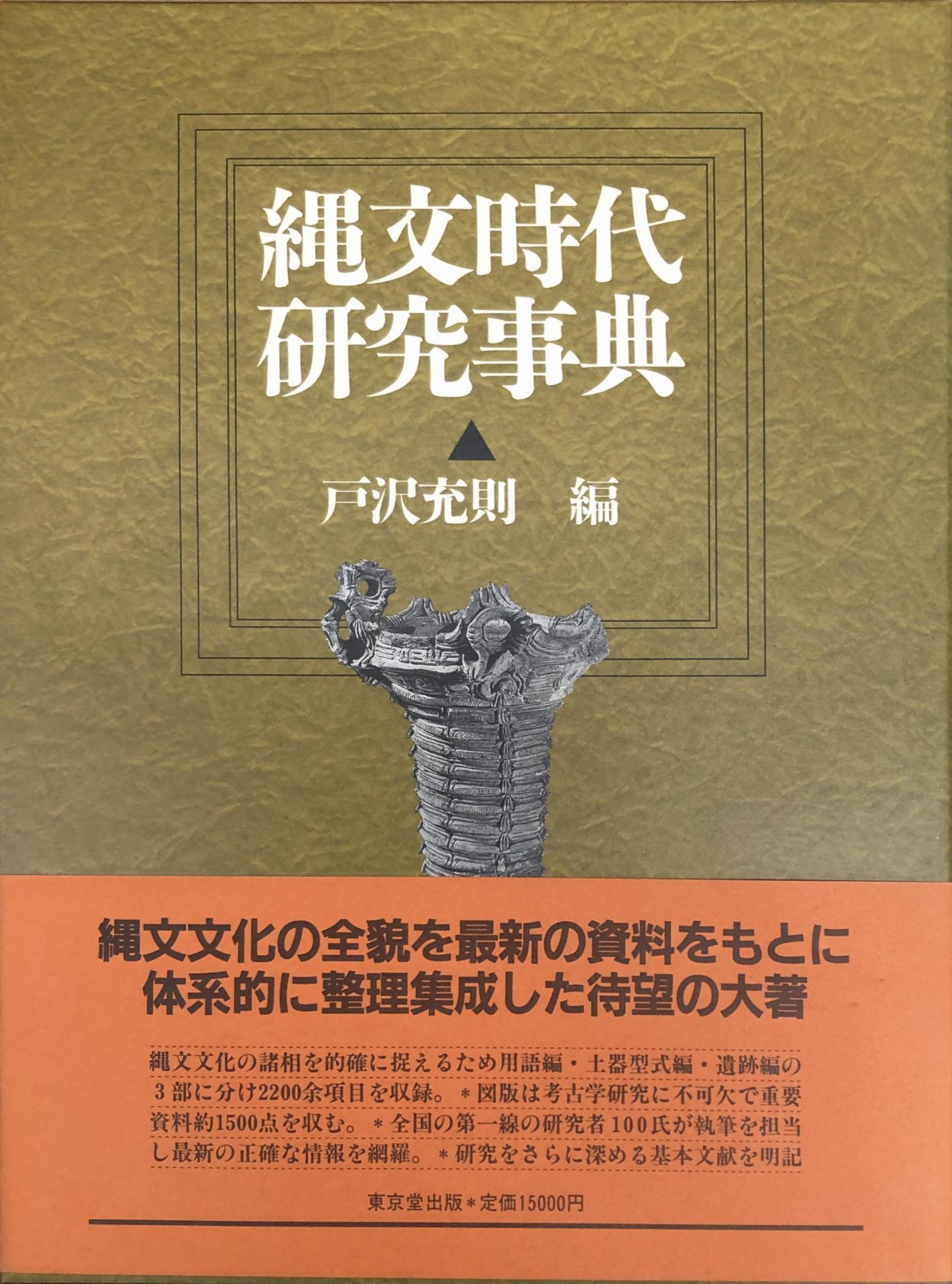

縄文時代研究事典ほか日本史関係の古書を出張買取いたしました 東京神田神保町 愛書館中川書房の古本買取と古書出張買取

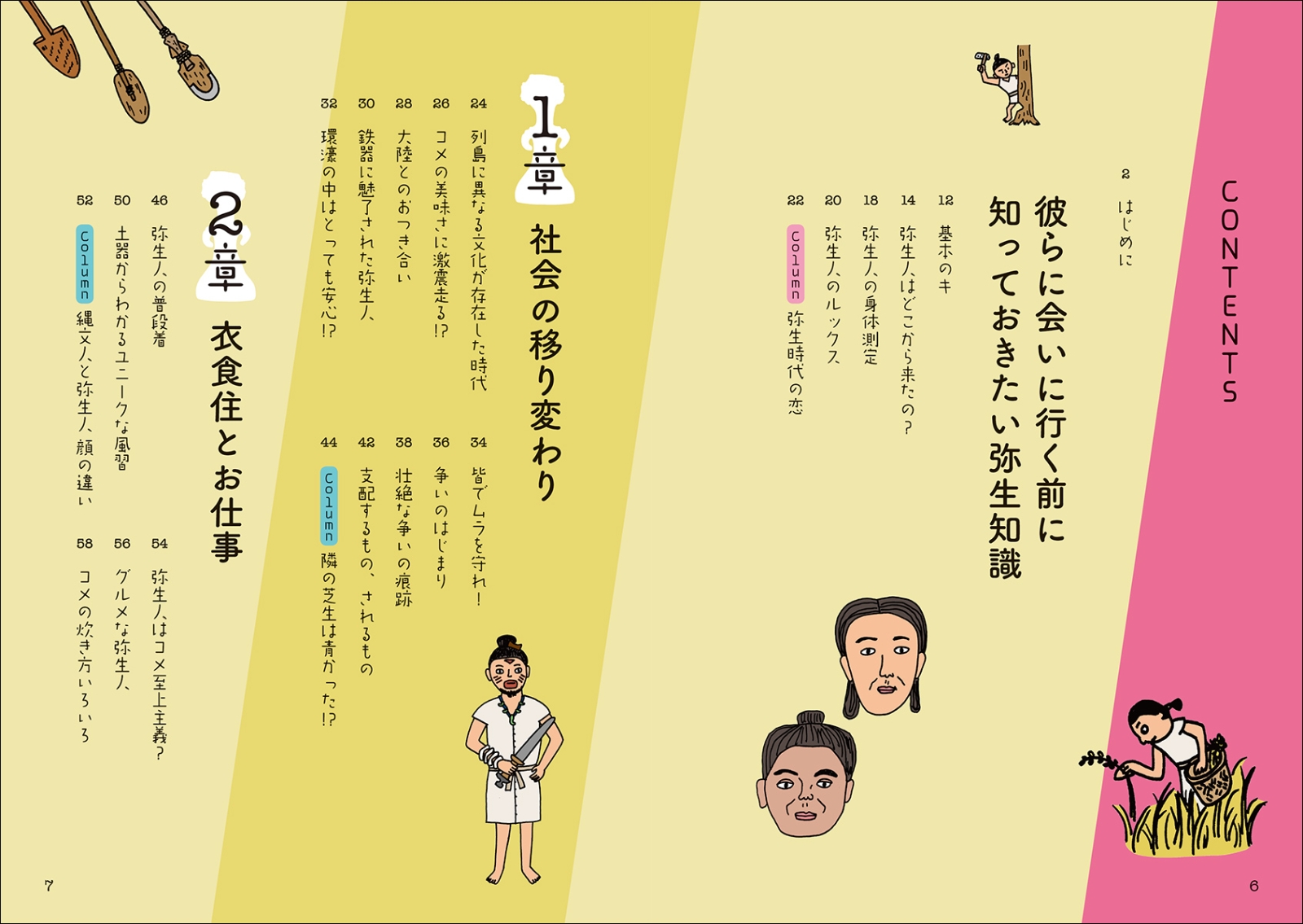

そして、弥生時代といえばもちろん弥生土器。 明治時代に弥生町というところで発見されたことにより、この名前がつけられました。 縄文土器と弥生土器の特徴はしっかり整理しておきましょう。 縄文土器は、厚手・黒褐色・もろい・低温焼成、北の縄文 じょうもんキッズ_縄文人道具(石器) 縄文時代の人々がものを作ったり、作業をするときに使う工具の多くは石で作られていました。 狩 、ナイフやきり(ドリル)、クリやクルミを粉にするすり石や石皿など、いろいろな用途で使用されていました。 このほかに、石刀や石 棒 用の道具も石で作られていました。 石器の材料には様々な石が使われて大 「弓矢」は、狩猟用に生み出された武具です。 遠方の獲物に気付かれず、素早く仕留められる優れた狩猟道具であることから、世界各地で開発・改良されました。 日本における弓矢は、西洋の弓矢と構造や形状が異なっているため、「和弓」とも呼ばれています。 和弓は、現代でも競技の一種「弓道」で扱われ、その形状の美しさだけではなく、弓矢を構える

楽天ブックス 知られざる弥生ライフ え 弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか 譽田 亜紀子 本

ウルシがつなぐ大陸と日本の歴史 縄文時代の漆器に秘められた謎を考える

大工道具一覧 古来より木造建築の技術発展と共に歩んできた大工道具。 あさてる建築が先代からの受け継いできた誇り高き大工道具を紹介いたします。 これらの道具には、より良い家づくり・高品質の住まいにこだわり続けた「あさてるの魂」が宿ってNo408 石の道具-旧石器・縄文時代 て日本列島全域で見られる代表的な石器で地域・時期によって様々な形があります。名前の通りに物を切る・削る使い方のほか、槍の先に付けて狩猟具として使用されたと考えられています。 まいぎり式の火起こし器で縄文人の暮らしを体験してみよう! 現在の便利な生活とは違い、電気もガスもない縄文人はどんな暮らしをしていたのでしょうか? 彼らにとって、火は調理・獣からの護身に役立つ貴重なものであり生活も豊かにし

小説 縄文人のオレが弥生人のアイツに土器土器するなんて 第二章 弥生人として嫁に行く Switch 山田スイッチ Note

磨製石器とは 何時代に作られた 作り方や使い方 切れ味 種類等の特徴 日本史事典 Com

清風堂書店 En Twitter 食卓の道具 台所の道具 暮らしの道具など 昭和初期から庶民に使われてきた道具の移り変わりを 時には縄文時代にまで遡って解説しています イラストでわかりやすい 昔の道具百科 イラスト 中林啓治 文 岩井宏實 河出書房新社

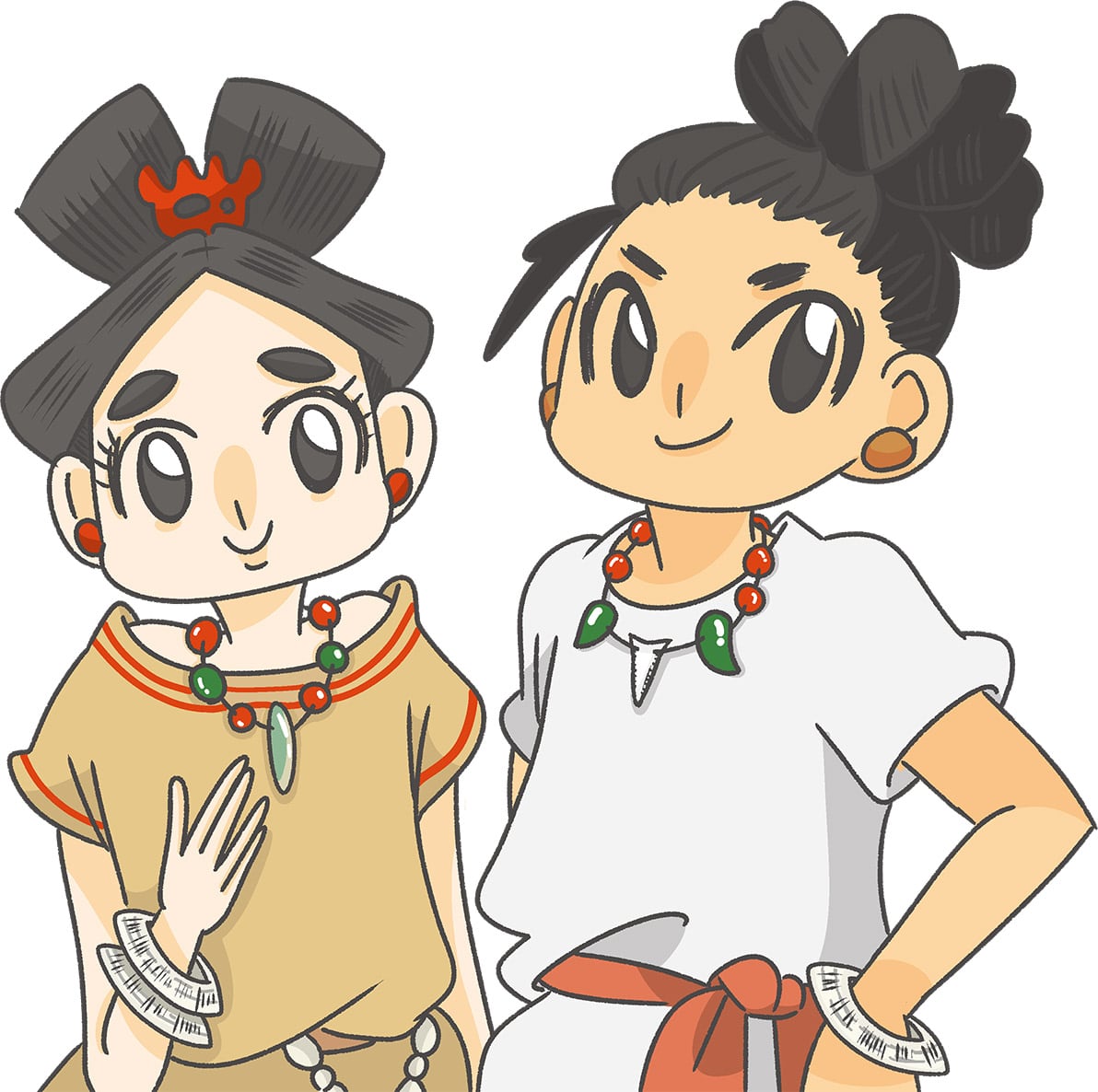

調べてみよう 生活文化 衣 衣服とアクセサリー 全国こども考古学教室

誰のタネかなんてどうでもいい 縄文時代は性的パートナーも平等に分配してた 縄文人vs弥生人 文化を徹底比較 和樂web 日本文化の入り口マガジン

縄文時代の石器 石鏃 矢じり 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

イラストで学ぶ楽しい日本史

縄文時代 イラスト無料

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

磨製石器とは 何時代に作られた 作り方や使い方 切れ味 種類等の特徴 日本史事典 Com

Q Tbn And9gctksu1wh3ufcwdbg4v2a1kjoriyba2o3 Dehxv0exzp6fii4i9s Usqp Cau

誰のタネかなんてどうでもいい 縄文時代は性的パートナーも平等に分配してた 縄文人vs弥生人 文化を徹底比較 和樂web 日本文化の入り口マガジン

縄文時代 中学校歴史教科書全社の比較

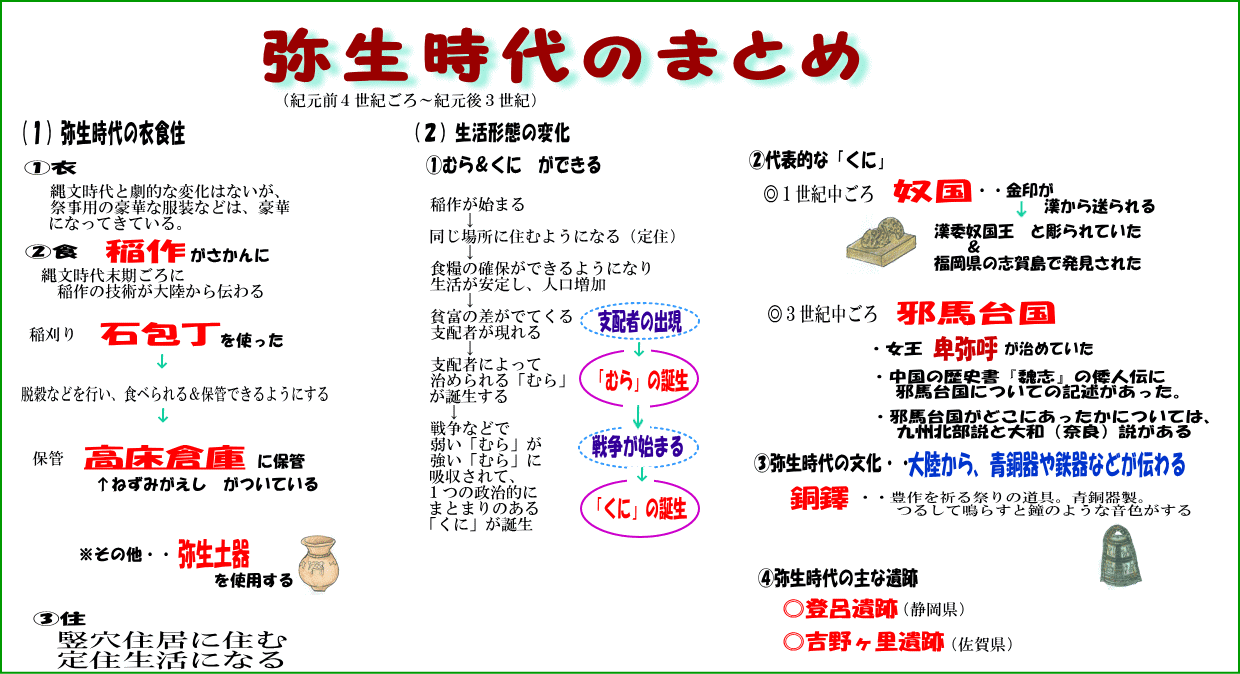

日本の歴史 弥生時代の文化 暮らし 食事 仕事 道具 生活の様子など Garan

Www Pref Aomori Lg Jp Soshiki Kikaku Sekaiisan Files Small Aomori Jomon Jaran 7 8 Pdf

縄文 弥生 古墳時代をイラストで解説 図解で学ぶ日本史 Novita 勉強法

なぜ1万年も平和が続いた 今注目される 縄文時代 のナゾ Honda Kids キッズ Honda

やきもんロワイヤル副読編 やきものこぼれ話 第1回 やきものは人類史を変えた モーニング公式サイト 講談社の青年漫画誌

平成28年度版 縄文あおもりカレンダー を作成しました 青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

移動の進化を振り返る1 歩いて移動していた時代 原始 旧石器 縄文 弥生編 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Mobility Transformation モビリティ トランスフォーメーション

誰のタネかなんてどうでもいい 縄文時代は性的パートナーも平等に分配してた 縄文人vs弥生人 文化を徹底比較 和樂web 日本文化の入り口マガジン

イラストで学ぶ楽しい日本史

イラストで学ぶ楽しい日本史

縄文時代 イラスト無料

ワークショップ 17 07 29 土 杉並 海の家 はんことことば

縄文時代の石器 石鏃 矢じり 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

縄文時代の様々な石器 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

妄想か 大発見か 亀ヶ岡土器には甲骨文字が刻まれていた 佐藤 国男 著 画 新函館ライブラリ 版元ドットコム

誰のタネかなんてどうでもいい 縄文時代は性的パートナーも平等に分配してた 縄文人vs弥生人 文化を徹底比較 和樂web 日本文化の入り口マガジン

イラストで学ぶ楽しい日本史

縄文文化 先史時代の日本列島に形成された狩猟採集民の文化 Nippon Com

縄文時代 弥生時代の石器 石鏃 矢じり 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

弥生時代の道具の検索結果 Yahoo きっず検索

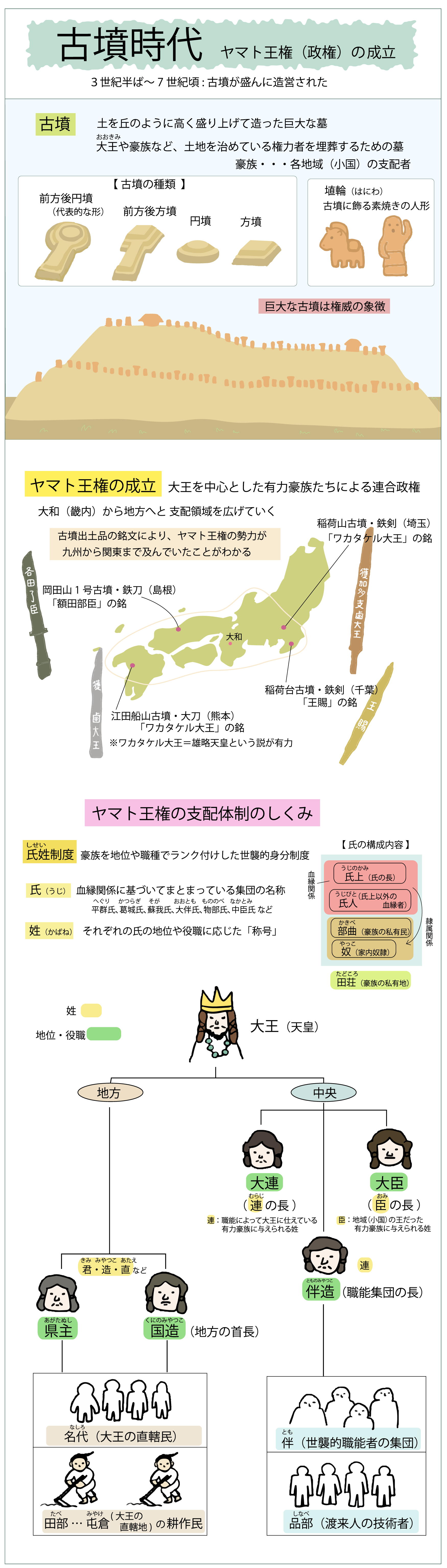

土偶 ドグウ と埴輪 ハニワ ものと素材 こころと身体

縄文人狩り イラスト素材 フォトライブラリー Photolibrary

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

縄文時代の石器 石鏃 矢じり 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

Www Pref Yamanashi Jp Kouko Hak Joumonoukoku Documents page03 Pdf

最も人気のある 縄文 時代 土偶 イラスト ざかさとめ

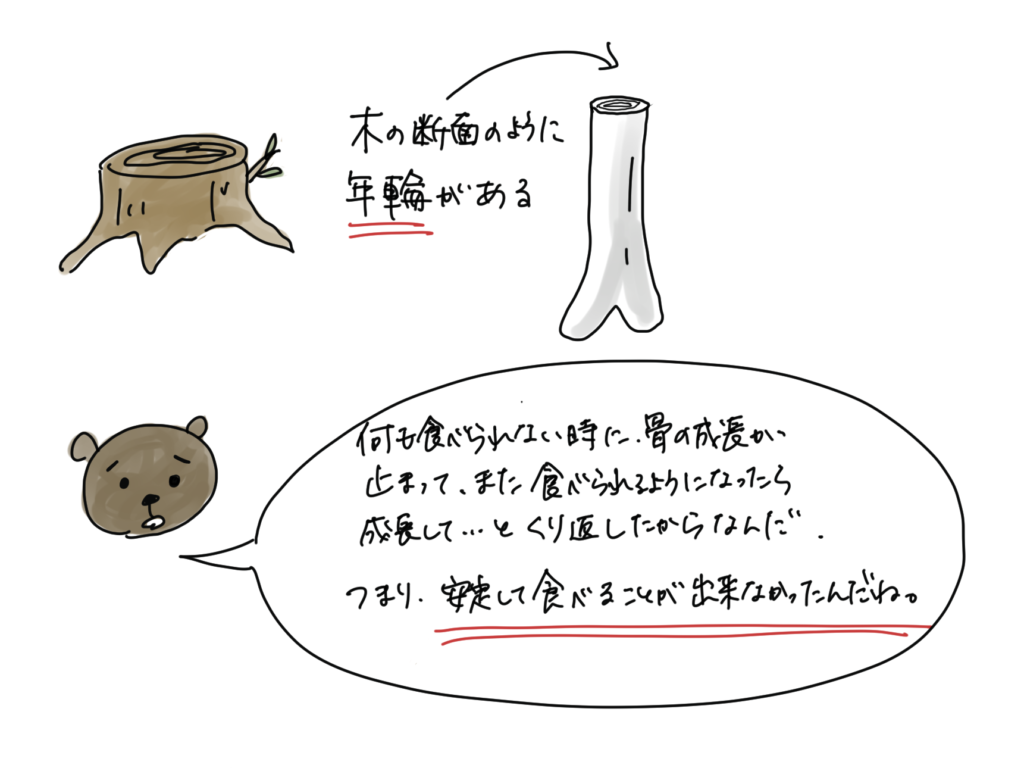

だって大変なんでしょ 縄文人がなかなか稲作をはじめない件 和樂web 日本文化の入り口マガジン

マツイツマ 日本史4コマ漫画 縄文時代の4コマ漫画はこちら 漫画が読めるハッシュタグ 4コマ漫画 4コマ イラスト 日本史

縄文 弥生 古墳時代をイラストで解説 図解で学ぶ日本史 Novita 勉強法

私の現代小説 空蟬 を 日本だけでなく世界各国に届け 世界中の読者を勇気づけたい Campfire キャンプファイヤー

シンポジウム えっ 縄文時代にアスファルト 縄文の生産と流通 東北日本のアスファルト 参加記 文化遺産の世界

縄文土器は日本最古のパッケージなのか P K G Magazine デザインとブランドの話

知られざる弥生ライフ え 弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか 譽田 亜紀子 大阪府立弥生文化博物館 本 通販 Amazon

奥松島縄文村歴史資料館

Twoucan 縄文時代 の注目ツイート イラスト マンガ コスプレ モデル

Kids Kouko Com Wp Content Uploads 08 980ed0e7047c39d9197b77fb5f24e8 Pdf

1

平成28年度版 縄文あおもりカレンダー を作成しました 青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

2

だって大変なんでしょ 縄文人がなかなか稲作をはじめない件 和樂web 日本文化の入り口マガジン

知られざる弥生ライフ え 弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか Amazon Com Books

史上初 縄文の国宝6件が勢ぞろい 縄文 1万年の美の鼓動 報道発表会より見どころをレポート Spice エンタメ特化型情報メディア スパイス

移動の進化を振り返る1 歩いて移動していた時代 原始 旧石器 縄文 弥生編 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Maas スマートシティの事例を多数掲載 Mobility Transformation モビリティ トランスフォーメーション

銅鐸 Wikipedia

だって大変なんでしょ 縄文人がなかなか稲作をはじめない件 和樂web 日本文化の入り口マガジン

東京国立博物館 縄文 1万年の美の鼓動 まるこの大人の自由研究 ミュージカル 美術 ハンドメイド等

信州の縄文時代が実はすごかったという本 藤森英二 本 通販 Amazon

縄文 弥生 古墳時代をイラストで解説 図解で学ぶ日本史 Novita 勉強法

イラストで学ぶ楽しい日本史 So Netブログ

清風堂書店 En Twitter 食卓の道具 台所の道具 暮らしの道具など 昭和初期から庶民に使われてきた道具の移り変わりを 時には縄文時代にまで遡って解説しています イラストでわかりやすい 昔の道具百科 イラスト 中林啓治 文 岩井宏實 河出書房新社

Q Tbn And9gcs6z Vrjt8a0vl5tzl01ane0u Uzbbk6qff4qgqodbanbmw3gyy Usqp Cau

じょーもぴあ宮畑 デザインの源流 縄文女子2

ม 1 โน ตของ 歴史 縄文時代と弥生時代 ช น Junior Clear

歴史 模擬授業 のブログ記事一覧 13ページ目 社会科塾講師 ブログ しゃかりき

平成28年度版 縄文あおもりカレンダー を作成しました 青森県庁ウェブサイト Aomori Prefectural Government

縄文時代 イラスト無料

縄文 弥生文化のイラスト素材 無料素材ならフリービーac

Http Www City Fukuoka Lg Jp Maibun Pdf Kyou Kasi Shidou Pdf

調べてみよう 生活文化 衣 衣服とアクセサリー 全国こども考古学教室

縄文人の生活再現 Youtube

縄文 弥生 古墳時代をイラストで解説 図解で学ぶ日本史 Novita 勉強法

土器 特別史跡 三内丸山遺跡

中学歴史 旧石器時代 縄文時代 を5分で学習しよう 漫画と簡単なことばでサクッと読める 教科書をわかりやすく通訳するサイト

シンポジウム えっ 縄文時代にアスファルト 縄文の生産と流通 東北日本のアスファルト 参加記 文化遺産の世界

楽天ブックス 知られざる弥生ライフ え 弥生土器なのに縄文がついたものがあるって本当ですか 譽田 亜紀子 本

縄文人がぼくの家にやってきたら もしも の図鑑 山田 康弘 本 通販 Amazon

自由研究 縄文時代にタイムスリップして縄文土器を作ってみた ボンボンtv出張所 16 00配信 動画トップ バンダイによる無料で動画やコンテストが楽しめる投稿サイト

小学生でもわかる縄文時代 人が弓矢や土器を作り出した理由とは 日本史 Youtube

画像をダウンロード 縄文人 イラスト 2698 縄文人 イラスト かわいい

土偶 Wikipedia

竪穴式住居 Wikipedia

旧石器時代 縄文時代 新石器時代の違い 簡単にわかりやすく解説 日本史事典 Com

なぜ1万年も平和が続いた 今注目される 縄文時代 のナゾ Honda Kids キッズ Honda

マツイツマ 日本史4コマ漫画 縄文時代の4コマ漫画はこちら 漫画が読めるハッシュタグ 4コマ漫画 4コマ イラスト 日本史

土器 イラスト無料

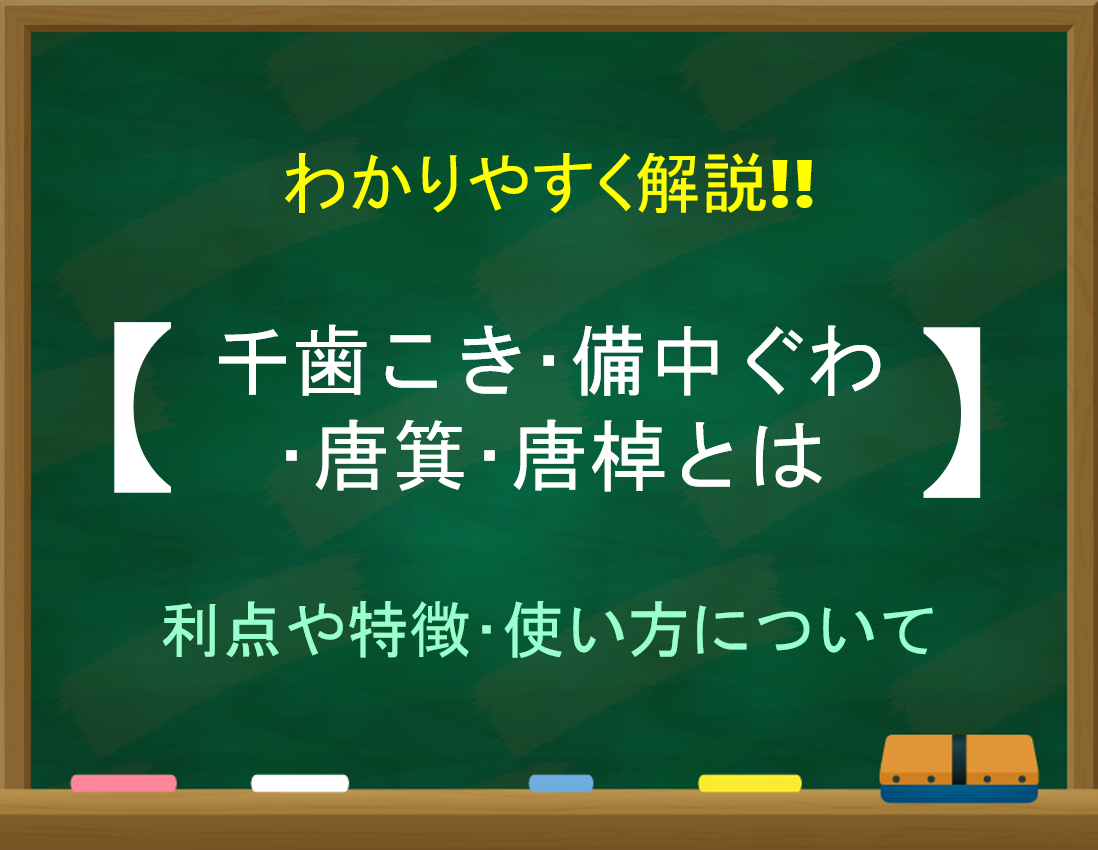

千歯こき 備中ぐわ 唐箕 唐棹とは 利点や特徴 使い方 江戸時代の農具 日本史事典 Com

秋 見晴台考古資料館 3 6 11月3日 3 見晴台遺跡 考古資料館 縄文土器 復元された弥生式住居 天白 笠寺 愛知県 の旅行記 ブログ By 旅人のくまさんさん フォートラベル

土偶を作る縄文人のイラスト かわいいフリー素材集 いらすとや

東北歴史博物館で子ども向け 縄文 展 タイムスリップ気分で学ぶ太古の暮らし 仙台経済新聞

シンポジウム えっ 縄文時代にアスファルト 縄文の生産と流通 東北日本のアスファルト 参加記 文化遺産の世界

縄文時代 弥生時代の石器 石鏃 矢じり 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

青銅器 Wikipedia

調べてみよう 生活文化 衣 衣服とアクセサリー 全国こども考古学教室

アイヌ 北海道 東北縄文遺跡群 の世界遺産登録は要注意 縄文時代の乗っ取りか チャンネル北海道 大師小100期生集まれ

ม 1 โน ตของ 旧石器時代 縄文時代 弥生時代 まとめ ช น Clear

0 件のコメント:

コメントを投稿